Poshulou.Lab お役立ち情報

精神障害のある方の雇用増加|現状の課題と理解

障害のある方の雇用現場で、近年特に注目されているのが精神障害のある方の雇用状況です。厚生労働省の統計データが示す変化の背景には、何があるのでしょうか。そして、企業の人事担当者が直面している現実的な課題とは何でしょうか。

数字が語る現実|10年間で2倍以上の増加

厚生労働省の「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、精神障害のある方の雇用者数は、平成25年の約8.2万人から令和6年には約18.6万人へと、約10年間で2倍以上に増加しています¹。この増加ペースは、身体障害のある方(約33.5万人→約35.7万人)や知的障害のある方(約14.8万人→約15.7万人)の緩やかな増加と比べて際立っています。

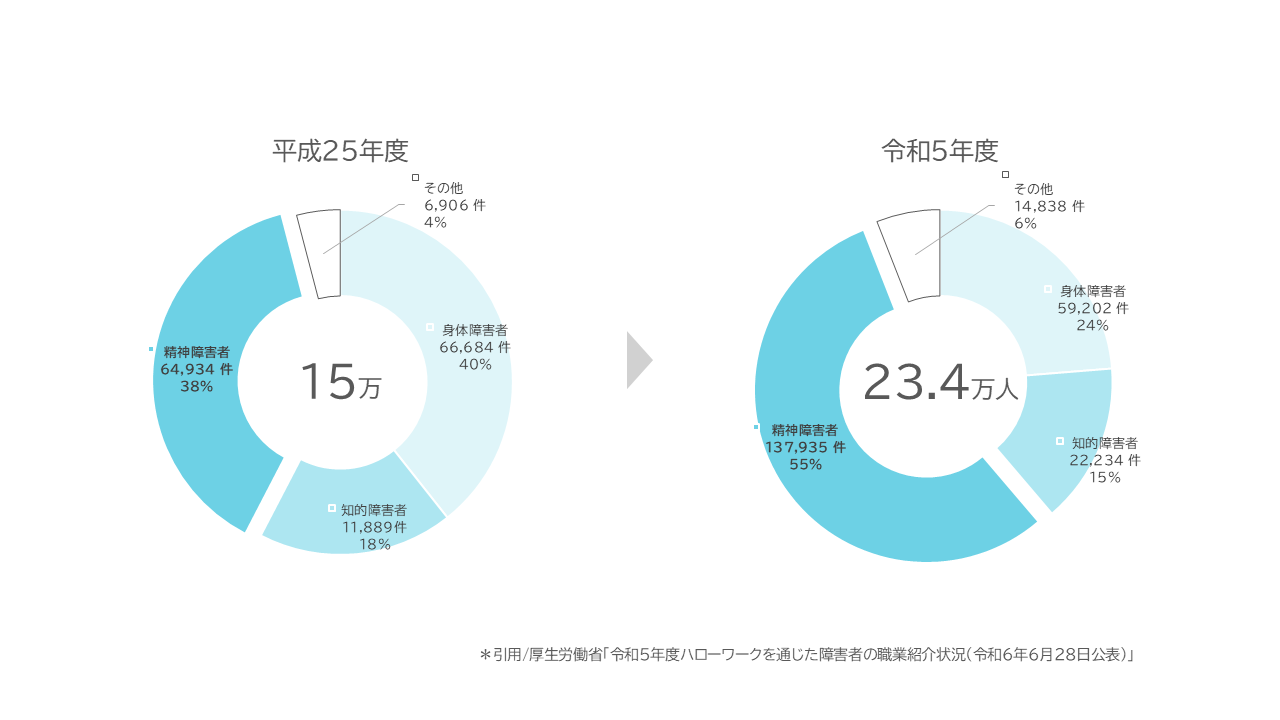

また、「ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況」を見ても、この変化は顕著に表れています。平成25年度には全体の38%(64,934件)だった精神障害のある方への職業紹介が、令和5年度には55%(137,935件)と過半数を占めるまでになりました。一方で、身体障害のある方への紹介は40%から24%へ、知的障害のある方への紹介は18%から15%へと割合が減少しており、精神障害のある方の就職希望者が増加していることが読み取れます。

増加の背景|社会環境の変化と制度改正

この急激な増加には、複数の要因が重なっています。

まず、平成30年4月から精神障害のある方が法定雇用率の算定基礎に加えられたことが大きな転換点となりました²。これにより、企業が精神障害のある方の雇用に積極的に取り組む制度的なインセンティブが生まれました。

同時に、精神障害に対する社会的な理解も変化しています。従来は精神的な不調があっても「我慢するもの」とされていた職場文化から、「適切な環境があれば働ける」という認識へと徐々に転換しています。

見過ごせない現実|高い離職率という課題

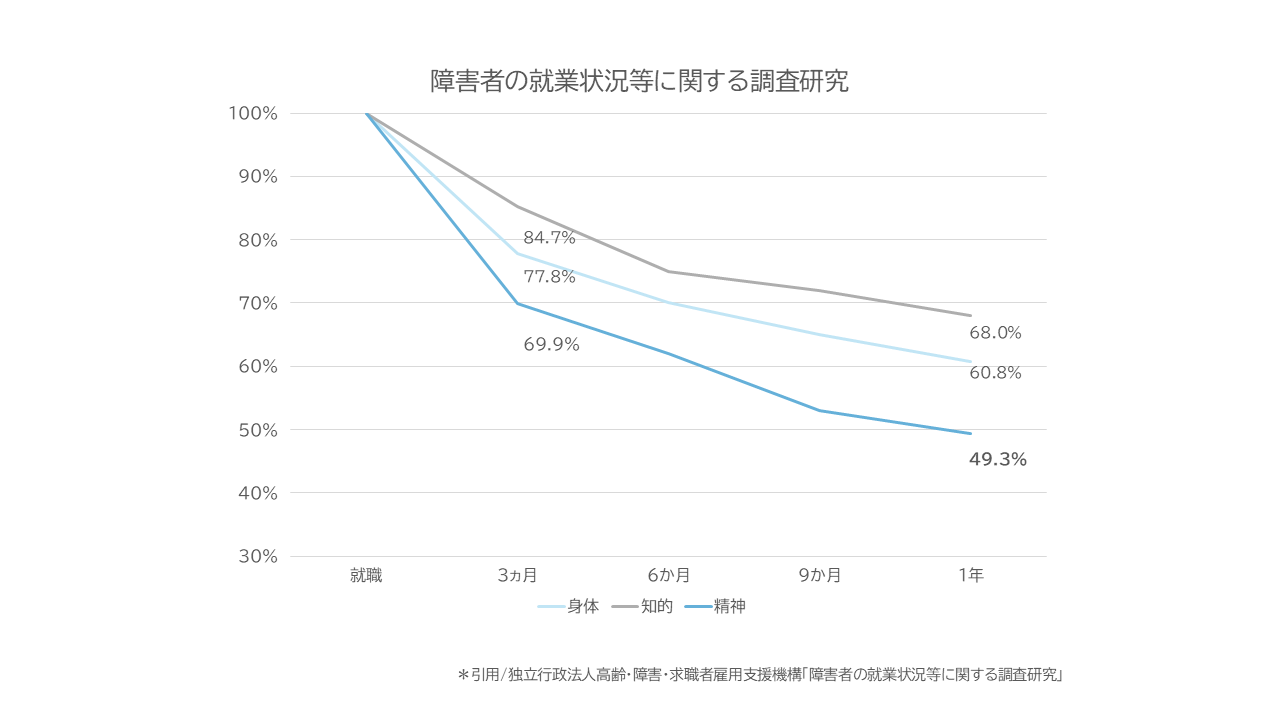

しかし、雇用数の増加と並行して深刻な課題も浮かび上がっています。障害者職業総合センターの「障害者の就業状況等に関する調査研究」によると、精神障害のある方の就職後1年時点の定着率は49.3%と低く、約半数の方が1年以内に離職している状況です³。これは身体障害のある方の定着率(60.8%)、知的障害のある方の定着率(68.0%)と比較して明らかに低い数値となっています。

このような定着率の低さには、職場環境に関する要因が大きく影響していることが指摘されています。職場の雰囲気や人間関係、適切な配慮の不足などが、精神障害のある方の継続就労を困難にしている現状があります。

環境改善による解決への道筋

このような定着率の低さから見えてくるのは、精神障害のある方の離職は障害そのものが問題なのではなく、職場の環境や仕組みに改善の余地があるということです。つまり、適切な環境が整えば、多くの方が継続して力を発揮できる可能性があるということを意味しています。

厚生労働省の「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」では、職場での配慮として以下のような環境整備を推奨しています。

- 情報共有の工夫:指示や連絡方法の明確化、書面での情報提供

- コミュニケーション環境:相談しやすい雰囲気づくり、定期的な面談の実施

- 物理的環境:集中できる作業環境、休憩室の活用

- 業務調整:段階的な業務習得、個人の特性に応じた業務配分

実践のヒント|今日から始められる環境づくり

1. 「見える化」の推進 業務手順や期待される成果を文書化し、曖昧さを排除することで、不安を軽減できます。

2. チーム内での理解促進 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座(厚生労働省主催、無料)を活用し、現場の理解を深めましょう。

3. 段階的な関係構築 入社初期は業務よりも職場環境への適応を重視し、3ヶ月程度をかけて徐々に業務範囲を拡大する計画を立てましょう。

4. 予防的な配慮の仕組み化 体調の変化を早期に把握するための定期面談や、気軽に相談できる窓口の設置を検討してください。

組織にもたらされる価値|多様性が生む新たな視点

適切な環境が整った職場では、精神障害のある方の持つ集中力や細やかな配慮、独創的な発想が組織の力となります。多くの企業で、精神障害のある従業員の活躍により、チーム全体のコミュニケーションが向上したり、業務の見直しが進んだりした事例が報告されています。

また、職場環境の改善は精神障害のある方だけでなく、すべての従業員にとって働きやすい環境づくりにつながります。これは、昨今重視されているウェルビーイング経営の実現にも直結する取り組みといえるでしょう。

まとめ|数字の向こうにある一人ひとりの可能性

精神障害のある方の雇用増加は、私たちの社会が多様性を受け入れ始めている証拠です。しかし、本当の意味での「インクルーシブな職場」を実現するためには、雇用するだけでなく、一人ひとりが力を発揮できる環境をつくることが不可欠です。

高い離職率という現実は確かに課題ですが、それは同時に「環境を変えることで解決できる課題」でもあります。法定雇用率の達成という義務を超えて、すべての従業員が安心して働ける職場をつくりたいという意思を持って取り組むことで、組織全体の成長につながる新たな価値を生み出すことができるのです。

注釈

- 厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」(令和6年12月発表)精神障害者雇用者数:平成25年 82,049人 → 令和6年 186,355人(227.2%増)、全体の障害者雇用者数に占める精神障害者の割合:令和6年で約27.8%

- 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと除外率引下げのご案内」平成30年4月:精神障害者が法定雇用率の算定対象に追加、令和6年4月:法定雇用率が2.5%に引き上げ、事業主による合理的配慮の提供が義務化

- 障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」就職後1年時点の定着率:身体障害 60.8%、知的障害 68.0%、精神障害 49.3%、発達障害 71.5%

参考資料