Poshulou.Lab お役立ち情報

【2026年法改正を見据えて】 今から始める障害者雇用の戦略的準備

【今すぐ確認】あなたの会社は新しい障害者雇用に対応できていますか?

2024年4月から始まった障害者雇用の大きな変化。法定雇用率が2.5%に引き上げられ、合理的配慮が「努力義務」から「義務」へと変わりました。しかし、多くの企業がまだ「法律が変わったから仕方なく対応する」という姿勢のままです。

本当にそれで良いのでしょうか?

今回の法改正は、単なる規制強化ではありません。企業が「つくらなきゃ、じゃない。つくりたい、という"意思"」を持って、本質的な価値創造に取り組むチャンスなのです。

【現実を直視】2024年法改正の具体的な変化とは

法定雇用率の段階的引き上げと企業間競争の激化¹

- 2024年4月:2.5%(従来2.3%)

- 2026年7月:2.7%(さらに引き上げ予定)

この段階的引き上げにより、多くの企業が同時期に障害のある方の採用を進めることになります。その結果、人材の獲得競争が激化しており、従来のような「とりあえず雇用率を満たせばよい」という発想では、人材を確保することが困難になっています。

実際に、2024年度に入ってからハローワークの障害者求人倍率は上昇傾向にあり、企業は「選ばれる職場」になるための取り組みが急務となっています。

対象企業の拡大⁵

- 2024年4月:従業員40人以上(従来43.5人以上)

- 2026年7月:従業員37.5人以上

中堅企業も本格的に障害者雇用に取り組む時代が到来しました。

合理的配慮の義務化³

これまで「努力義務」だった合理的配慮が完全に「義務」となりました。障害のある方から配慮を求められた場合、企業には適切な対応が求められています。そのため、職場における具体的な対応方法の確立や相談体制の整備が必要となります。

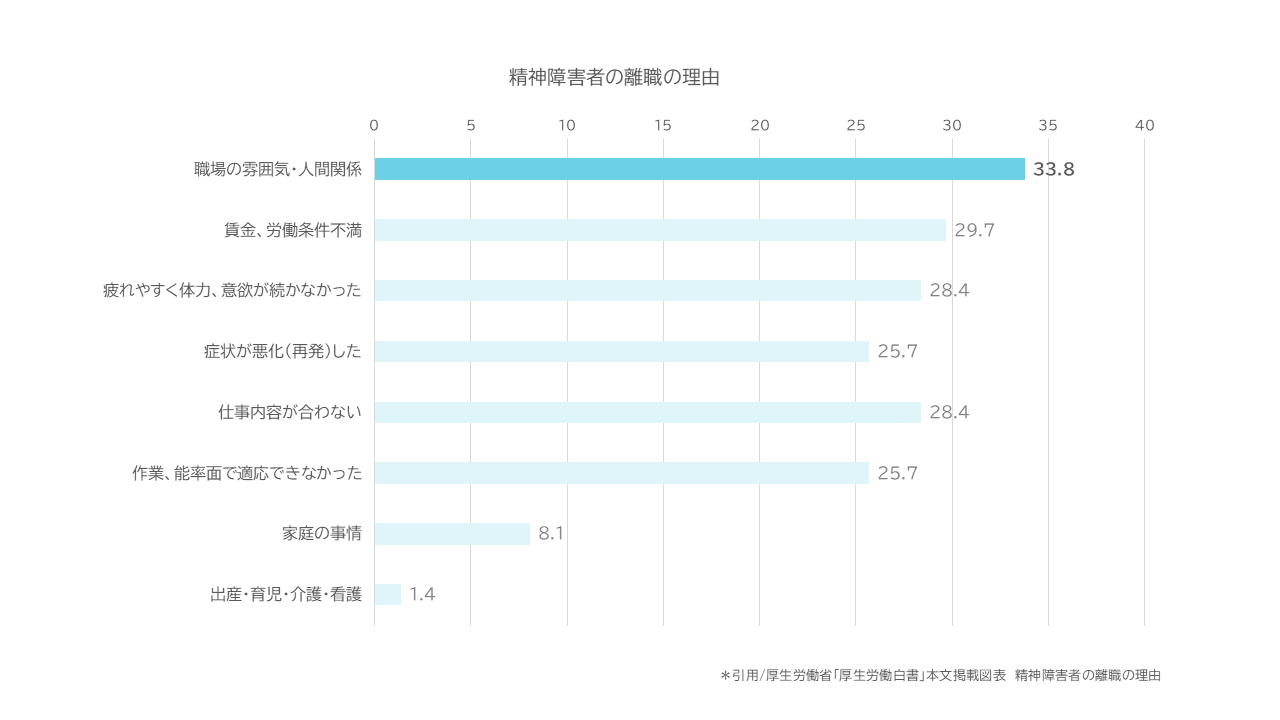

【データで見る現実】精神障害のある方の雇用急増と課題

障害者雇用の現場で最も大きな変化は、精神障害のある方の雇用増加です。

- 平成25年:約16.5万人 → 令和5年:約64.2万人⁴(約390%増加)

- 精神障害のある方:2倍以上に増加、全体の増加を牽引

- しかし離職率は約50%²(1年以内)、他の障害区分と比較して突出して高い

離職理由の第1位は「職場の雰囲気・人間関係」であることから、環境を整えることで大きく改善できることが分かります。

【本質的な問題】なぜ「義務感」だけでは限界があるのか

多くの企業が直面している課題を整理してみましょう。

個人依存の支援体制

- 面談記録や支援履歴が個人のメモや記憶に依存

- 担当者が変わると一から関係構築をやり直し

- 障害者支援の経験やノウハウが属人化

体調変化への対応不足

- 体調変化や不調を事前に把握できない

- 突然の欠勤や離職に対応できず現場が混乱

- 予防的なサポートができていない

適切な配慮の判断力不足

- 個々の特性に合わせた配慮ができない

- 障害の専門知識が不足し、適切な対応判断ができない

- 職場で問題が発生してから後手に回る対応

これらの課題は、法定雇用率を満たすことを最優先にした「つくらなきゃ」の発想から生まれています。

【新しい視点】「つくりたい」という意思が生み出す価値

では、どのような発想転換が必要でしょうか?

異なる視点から生まれる新しいアイデア

障害のある方と一緒に働くことで、これまでにない視点や発想が生まれます。

例えば以下のようなケースがあげられます。

- 視覚障害のある方のアドバイスで、音声対応システムが格段に使いやすくなった製造業A社

- 発達障害のある方の集中力を活かし、品質検査精度が20%向上したB社

- 精神障害のある方との協働で、職場全体のコミュニケーションが改善されたC社

組織全体の働きやすさ向上

障害のある方への配慮は、結果的に全従業員にメリットをもたらします。

- フレックスタイム制度:精神障害のある方への配慮として導入→全社員の働きやすさ向上

- 業務の見える化:発達障害のある方への配慮として導入→業務効率化と引き継ぎの改善

- コミュニケーション改善:聴覚障害のある方への配慮として導入→チーム連携の強化

【実践的アプローチ】2026年に向けた準備の進め方

1. 現状分析と目標設定

まず、自社の現状を正確に把握しましょう。

- 現在の雇用率と2026年7月の目標雇用率の算出

- 既存の障害のある従業員の満足度調査

- 職場環境のアクセシビリティ点検

2. 支援体制の組織化

個人依存からの脱却を図ります。

- 障害者雇用専門チームの設置

- 面談記録・支援履歴のデジタル化

- 外部専門機関との連携体制構築

3. 合理的配慮の制度化

配慮提供を制度として定着させます。

- 配慮事項の類型化とマニュアル作成

- 配慮提供の判断基準明文化

- 従業員への研修プログラム実施

4. 継続的改善の仕組み作り

PDCAサイクルで改善を続けます。

- 定期的な満足度調査

- 離職率・定着率の分析

- 好事例の社内共有

【参考事例】(東京しごと財団「障害者雇用ナビゲート事業支援事例集」より)⁶

ある映像制作会社(従業員196名)では、以下の取り組みを実施

- 社内での呼称を「チャレンジド雇用」に統一

- コミュニケーション手法の工夫(チャット活用等)

- 定期的な面談体制の確立

この結果、「マニュアル作成、積極的なチャットの使用など良い方向へ大きく改善できた」との成果が報告されています。

※出典:東京しごと財団「障害者雇用ナビゲート事業支援事例集」(令和6年3月)

【2026年までのロードマップ】今から始める5つのステップ

ステップ1:支援機関との連携体制構築(~3ヶ月)

人材確保と採用後の定着を図る方法の一つとして、専門的な支援機関との連携があります。地域の就労移行支援事業所への見学から始めるケースが多く、担当者が1-2時間程度で現場を確認し、どのような方が就職準備をしているかを把握できます。

職場実習の受け入れを検討する企業も増えています。2週間から1ヶ月程度の期間で、データ入力や書類整理、簡単な検査作業などの実際の業務を体験してもらうことで、お互いの適性を確認できる場合があります。

障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)では採用後の定着支援も行っており、月1回程度の面談サポートを無料で受けられます。ハローワークの専門援助部門では助成金の相談もできるため、初回面談で情報収集をする企業が多いようです。

人事担当者が兼務で対応したり、東京しごと財団のナビゲート事業などの無料支援サービスを活用したりすることで、社内の負担を抑えながら進める方法もあります。

ステップ2:現場理解の促進(3~6ヶ月)

障害のある方と一緒に働くための基礎知識を身につける段階です。外部機関の研修(2-3時間程度)を活用し、管理職や現場の核となる社員が障害特性の基本的な理解と適切なコミュニケーション方法を学ぶ企業が見られます。

効果的とされるのは、障害のある方による当事者講演です。1時間程度の講演を通じて、先入観や不安が解消されたという報告が多くあります。近隣企業の見学も、具体的なイメージを持つのに役立つ場合があります。

ただし、研修の効果は企業風土や参加者の意識によって大きく左右されるため、形式的な実施ではなく、参加者が主体的に学べる環境づくりが重要になります。学んだ内容を朝礼や社内会議で共有し、段階的に理解を広げる方法を取る企業もあります。

ステップ3:受け入れ体制の整備(6~12ヶ月)

働きやすい環境づくりを段階的に進める期間です。物理的環境では、照明の調整や集中しやすい座席の確保、静かな休憩スペースの設置など、比較的小規模な改善から始める企業が多くあります。大がかりな設備投資が必要なケースばかりではありません。

サポート体制については、既存の人事担当者が窓口となり、直属の上司がメンター役を担う形で対応する例が見られます。月1回30分程度の定期面談を設定し、困りごとや体調面の確認を行う企業もあります。

緊急時の連絡体制として、本人、上司、人事担当者、外部支援機関の連絡先を整理し、簡単な連絡フローを作成する場合もあります。ただし、過度に複雑な体制を作ると、かえって運用が困難になることもあるため、シンプルな仕組みから始めることが推奨されます。

ステップ4:採用・定着の仕組み構築(12~18ヶ月)

持続可能な雇用の仕組みづくりに取り組む段階です。業務の切り出しでは、既存業務の中から比較的独立性が高く、成果が見えやすい業務を特定する方法があります。書類のファイリング、データの入力・チェック、備品管理、清掃業務の一部などが挙げられますが、企業の業種や規模によって適切な業務は大きく異なります。

求人票作成では、ハローワークの専門援助部門の助言を受けながら、必要な配慮事項や勤務条件を明記する企業が多いようです。選考では面接に加えて職場実習を実施し、実際の働きぶりを確認してから採用を決定するケースが増えています。

採用後の定着支援については、定期的な振り返り面談を実施し、業務内容や勤務時間の調整を行う方法があります。ただし、画一的な対応ではなく、一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応が求められる場合が多くあります。

ステップ5:組織文化の定着(18ヶ月~)

多様性を活かす組織文化を根付かせる段階です。月1回の社内会議で障害者雇用の状況共有を行ったり、半年に1回程度のアンケートで満足度を確認したりする企業があります。ただし、形式的な取り組みでは効果が限定的な場合もあるため、自社の文化に合った方法を見つけることが重要です。

新入社員研修の一環として障害理解研修を組み込む企業や、人事評価でチームワークや協力性を評価ポイントに含める企業も見られます。地域の障害者雇用企業ネットワークに参加し、他社との情報交換を通じて継続的な改善を図る方法もあります。

しかし、これらの取り組みの効果は企業の業種、規模、既存の組織風土によって大きく左右されます。他社の成功事例をそのまま導入するのではなく、自社の状況を踏まえた独自のアプローチを見つけることが、長期的な成功につながる可能性が高いと考えられます。

【実施時の留意点】

これらのステップは一つの参考例であり、すべての企業に適用できるものではありません。企業の規模、業種、地域性、既存の体制などによって、最適なアプローチは大きく異なります。また、障害者雇用は個別性が高く、同じ取り組みでも結果が異なる場合があります。専門機関に相談しながら、自社に合った方法を見つけていくことが重要です。

【まとめ】変化をチャンスに変える発想転換

2024年の法改正は、確かに企業にとって新たな負担を求めるものです。しかし、この変化を「つくらなきゃ」の義務感で捉えるか、「つくりたい」という意思で捉えるかで、結果は大きく変わります。

特に、法定雇用率の段階的引き上げにより企業間の人材獲得競争が激化している今、福祉事業所との連携を通じて質の高い採用を実現することが競争優位の源泉となります。

障害者雇用は、単なる社会貢献ではありません。多様性を活かした組織変革であり、持続可能な成長戦略なのです。

次回予告: 来週は「『義務』から『意思』への転換が生み出す本質的な価値創造」について、具体的な組織変革の手法をご紹介します。

今週のアクション:

- 自社の現在の法定雇用率を正確に算出する

- 2026年7月の目標雇用率を確認する

- 地域の就労移行支援事業所・なかぽつに連絡を取り、連携の可能性を探る

参考文献・データソース

- 厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」

- 厚生労働省「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」(2023年12月)

- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者の就業状況等に関する調査研究」(2017年)

- 内閣府「改正障害者差別解消法が施行されました」(2024年4月)

- 政府広報オンライン「事業者による障害のある人への『合理的配慮の提供』が義務化」

- 東京しごと財団「障害者雇用ナビゲート事業支援事例集」(令和6年3月)

注釈

¹ 法定雇用率の段階的引き上げと競争激化:2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%への引き上げは、第123回労働政策審議会障害者雇用分科会(2023年1月)で正式決定。段階的実施により多くの企業が同時期に採用活動を行うため、人材獲得競争が激化している。(厚生労働省)

² 精神障害者の離職率約50%:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の「障害者の就業状況等に関する調査研究」(2017年)によると、精神障害者の1年後職場定着率は49.3%で、離職率は約50%となっている。

³ 合理的配慮の義務化:2021年に改正された障害者差別解消法により、2024年4月1日から民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化された。雇用分野では障害者雇用促進法により、2016年から既に義務とされている。(内閣府・厚生労働省)

⁴ 障害者雇用者数の推移:厚生労働省「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業で雇用される障害者数は64万2,178.0人(令和5年)。プロジェクト知識に記載された平成25年約16.5万人から令和6年約26.5万人への推移データも含む。

⁵ 対象企業範囲の拡大:2024年4月から従業員40人以上、2026年7月から従業員37.5人以上の企業が障害者雇用義務の対象となる。これにより、より多くの中小企業が法定雇用率の対象となる。(厚生労働省)

ポシュロウラボでは、一人でも多くの「自分らしく働く」を実現するため、企業の皆様と一緒に歩んでいきます。ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお声がけください。